災害時にサプライチェーンを止めないために。取引先企業とも連携できる、安否確認サービス2を導入した

- 社名

- 豊臣機工株式会社

- 業種

- ユーザー数

- エリア

- 掲載日

- 2025.11.10

課 題

従来のシステムでは、自社の従業員と取引先企業の連絡先を区分して管理・連絡することができなかった。

連絡手段がメールのみに限られており、全従業員・関係者への確実な情報伝達が難しかった。

災害発生直後の一斉連絡は、被災した取引先企業の混乱を助長し、サプライチェーンの状況把握を遅らせる懸念があった。

対 策

取引先企業ごとの個別連絡や柔軟な権限設定が可能な安否確認サービス2を導入。

社内には「自動配信」、取引先企業には「手動配信」と使い分け、配慮ある運用を徹底。

メール、アプリなど複数の連絡手段を提供し、全関係者への連絡網を構築。平時から訓練を重ね、連携を強化。

効 果

訓練を行った際、自社の従業員だけでなく、取引先企業からの回答率・回答速度も向上した。

災害時、事業継続の見通しを迅速に立てられる体制の構築につながった。

大手自動車メーカーの一次サプライヤーである豊臣機工株式会社。従業員1,800名に加え、部品供給を担う60社以上の取引先企業とともに、複雑なサプライチェーンを形成しています。ひとつの部品供給が途絶えるだけで生産ラインに影響する同社にとって、取引先を含めた安否確認体制の構築は喫緊の課題でした。

以前は他社の安否確認システムを利用していましたが、従業員と取引先企業を区別して管理できなかったため、連絡は常に全員へ一斉送信。画一的な運用方法だったこともあり、訓練時でさえうまく情報連携できなかったと言います。

そこで同社は、SCMに適したシステム安否確認体制の構築のため、システムの切り替えを決断。比較検討のすえ、安否確認サービス2を導入しました。今回は、導入の経緯と具体的な活用法について、同社の総務人事部、高橋さんにお話をお聞きしました。

サプライチェーンの維持・強化に、安否確認体制の構築が急務だった

サプライチェーンの観点において、従来の安否確認体制にどのような課題を感じていましたか?

弊社は、大手自動車メーカーの一次サプライヤーであり、我々からの部品供給が止まることは、同社の生産ライン停止に直結します。そして、我々が提供する製品も60を超える取引先企業から納めていただく部品がなければ完成しません。つまり、サプライチェーンのどこか一つでも機能不全に陥いるだけで、生産ラインに大きく影響があるのです。

そのため、私たちはこのリスクを常に意識し、災害時には自社はもちろん取引先企業、つまり弊社が関わるサプライチェーン全体の安否確認を実施しようと考えていました。しかし、従来の安否確認システムには課題があり、その体制を構築するのは困難でした。

従来のシステムにどのような課題を感じていたのですか?

最大の問題点は、弊社の従業員と取引先企業の連絡先を分けて管理することができなかったこと。そのため、従来のシステムでは、企業ごとに個別に連絡することはできず、全員に一斉送信するしかありませんでした。

しかし、取引先企業には、それぞれのご都合や業務環境があります。例えば、私たちが現在実施している2ヶ月に1回の訓練を、60を超えるすべての企業に同じタイミングで参加いただくことは負担になりかねません。また、日々の業務で多忙な中、画一的な連絡は煩わしさを感じさせてしまい、訓練に協力的でなくなることも容易に想像できます。

その状態が続けば、結果として弊社からの連絡に対する回答率は低下し、サプライチェーン全体の状況把握が遅れてしまう。この点に強い危機感を抱いていました。

安否確認サービス2には、サプライチェーンの維持に必要な機能が備わっていた

-システムの入れ替え先を検討するにあたり、どのような機能を重視されましたか?

最優先したのは、SCMの観点から「部署や企業などのグループごとに、個別に連絡できる機能」です。その他にも、従業員の安全確保という観点から「家族の安否確認機能」や、被害状況を正確に把握するための「写真などを添付できるメッセージ機能」、そして「多様な災害種別に対応していること」も重要な選定ポイントでした。

また、連絡手段の多様性も重視しました。当時契約していたシステムはメール登録のみでしたが、従業員の中にはプライベートのメールアドレスを会社に登録したくない人もいますし、そもそもメールを日常的に使わない人もいます。アプリなどの通知・連絡手段が複数あることで、従業員や取引先企業がそれぞれ最適な方法を選べます。

これらの条件を満たし、さらに初期費用やランニングコストといった費用面とのバランスが一番優れていたのが、トヨクモの安否確認サービス2だったのです。

-実際に利用している現在、安否確認サービス2を導入した効果は感じられていますか?

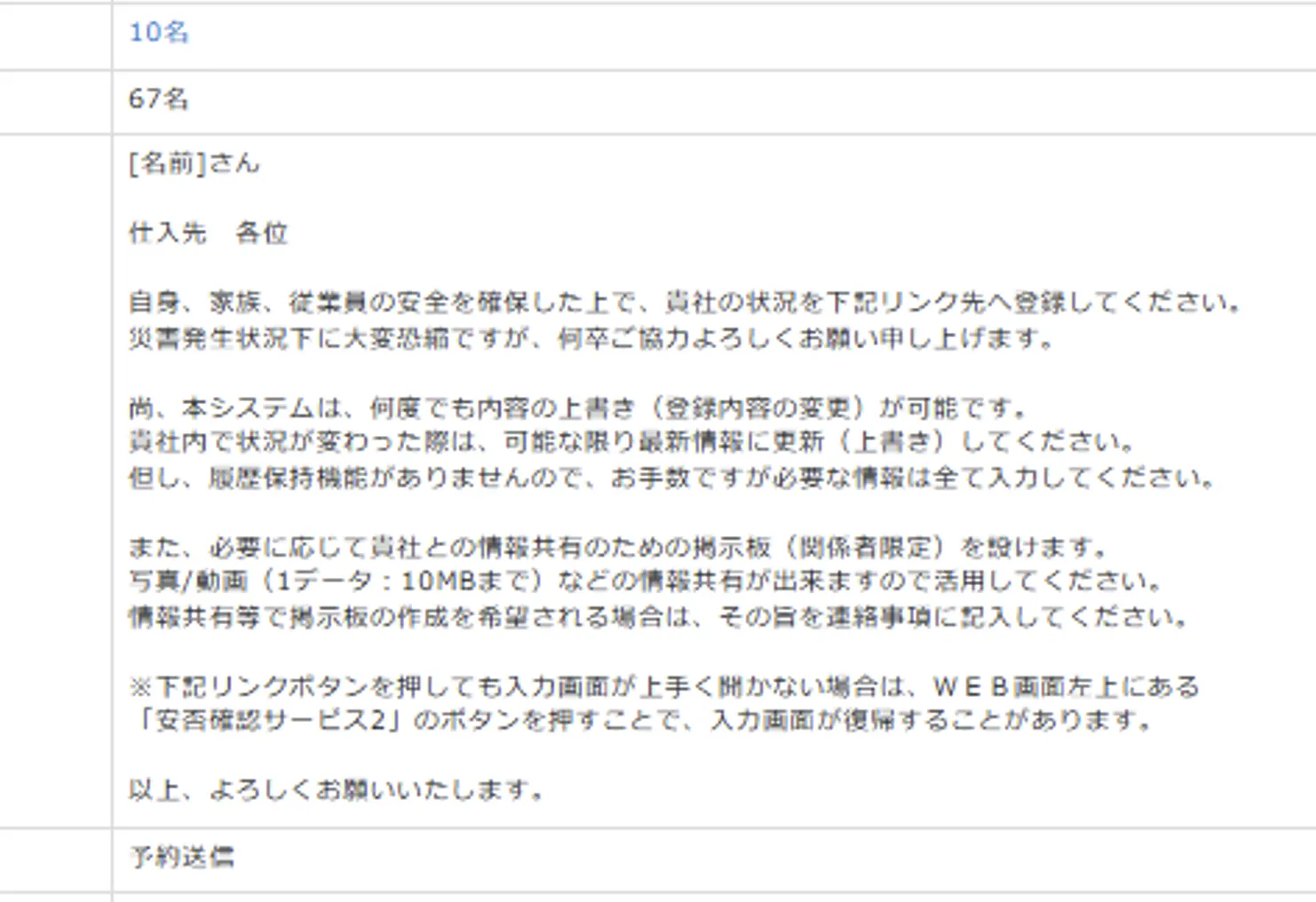

災害を想定した安否確認訓練における回答速度・回答率が向上しました。その要因としてあるのは、メッセージ送信方法を自動配信と手動配信で使い分けていること。まず、自社従業員の安否は、自社でタイミングを見て「自動配信」するように設定しています。一方、サプライチェーンを構成する取引先企業へは、各社のタイミングを見計らって、我々から状況に応じたメッセージを「手動配信」しています。

この使い分けにより、取引先企業ごとに適した形で連絡できるようになりました。その結果、以前と比べて回答速度や回答率が格段に向上しています。

-訓練は、どのように実施しているのですか?

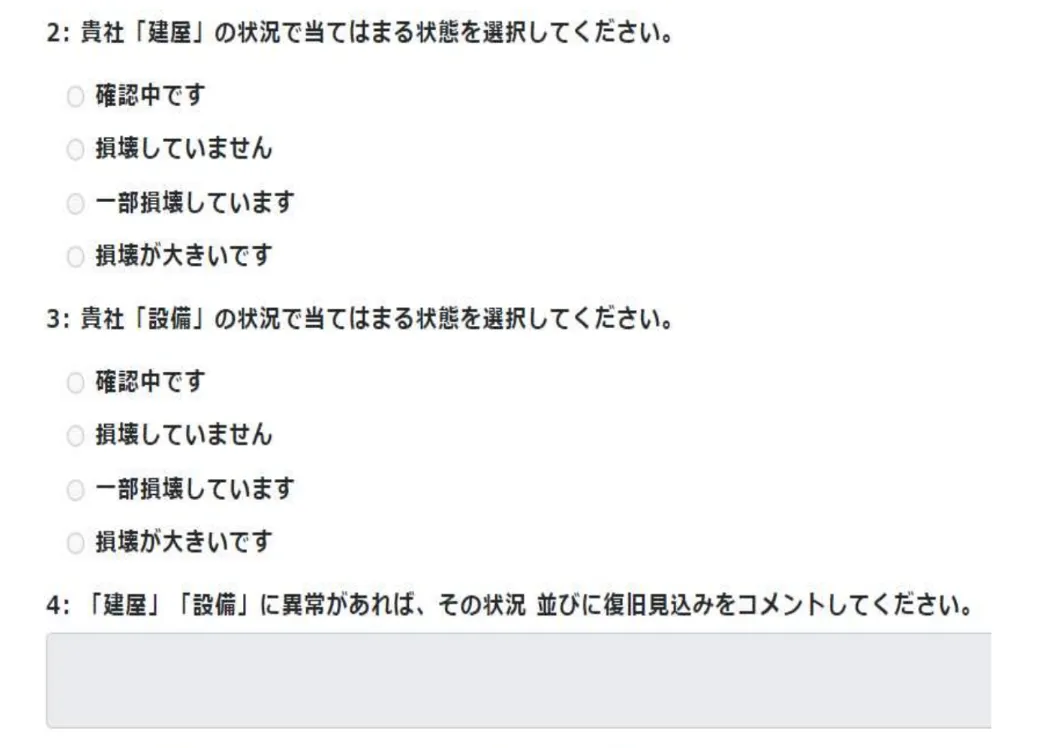

現在、ご登録いただいている約60以上の取引先企業と、2ヶ月に1回の頻度で合同訓練を実施しています。その内容は、建物の被災状況や生産可否などを問うといった実践的なものです。

また、災害時のサプライチェーンを止めないための訓練として、何社かの取引先企業とより具体的なシミュレーションも行っています。それは、災害により特定の部品が供給不能になったという仮想シナリオのもと、安否確認サービス2のメッセージ機能を活用してリアルタイムで在庫確認や代替生産の調整を行う訓練です。こうした平時からの地道な連携強化が、有事の際のサプライチェーンの停止を防ぐことにつながっていると信じています。

-社内での活用においては、どのような効果がありましたか?

自社における導入効果も非常に大きく、年2回の全社訓練では回答率100%を達成しています。やはり、導入の決め手の一つでもあった通知・連絡手段の多さが顕著に回答率向上に寄与したと感じています。

また、メッセージ機能に写真などを添付できるようになったことで、より詳細な状況把握が可能に。災害時に交通機関が停止したことを想定した「徒歩帰宅訓練」では、この機能を活用し危険な場所の写真を撮って共有するなど現場の状況をより具体的に伝えるやり取りが行えるようになりました。

事業継続の鍵は、何よりも従業員の安全です。使い勝手のいい安否確認システムを導入することは、その根幹を守る上で不可欠であるとあらためて確信しました。

事業継続のために、取引先企業含めた安否確認体制の構築を

-安否確認サービス2は、特にどのような企業や担当者におすすめしたいですか?

企業は人があってこそ成り立つものです。豊臣機工は、「社員とご家族の安全・安心が何よりも大切」であると考えます。更に「サプライヤーを含めた安全・安心の確保」を考えています。このような考え方を持ったすべての企業におすすめできます。特に製造業のSCM担当者や、BCPの策定に責任を持つ経営層の方々に、このシステムの価値を知っていただきたいです。

サプライチェーンが複雑化する現代において、安否確認は、事業の根幹を守るリスク管理の取り組みです。自社だけでなく、取引先企業を含めたサプライチェーン全体の状況をいかに迅速かつ正確に把握し対策するか。その視点を持つ方なら、このサービスの価値を理解していただけるのではないでしょうか。