人による作業も判断も必要ない。

気象庁の情報と連動した「安否確認サービス2」なら全て任せられる

気象庁の情報と連動した「安否確認サービス2」なら全て任せられる

- 社名

- 一般社団法人 日本旅行業協会

- ユーザー数

- エリア

- 掲載日

- 2024.5.23

課 題

従来はグループウェアの安否確認の機能を活用していたが、管理者が手動で対応しなければならず、安否確認に時間と手間がかかっていた

担当者が被災した場合、実施できないリスクがあった

対 策

安否確認サービス2を導入し、安否確認におけるほぼ全ての作業を自動化した

効 果

安否確認にかかる手間を大幅に削減でき、スムーズな初動対応が可能に

安否確認の対象地域を日本全国に設定。いつどこで地震が起きても、漏れなく安否確認が実施される体制を構築した

もともとグループウェアに搭載されている安否確認機能を活用していたという同協会。しかし、以前のシステムは手動で操作するものだったため、緊急時の対応に時間と手間がかかってしまうことを課題に感じていました。

今回は、安否確認サービス2の運用担当である総務部 増田さんにシステム導入の経緯や運用方法についてお話を伺いました。

手動で対応する安否確認体制にリスクを感じた

安否確認サービスの2導入前は、安否確認についてどういった課題がありましたか?

以前は、グループウェアに搭載された安否確認の機能を活用していました。しかし、使い勝手の悪さを感じることが多々あったんです。

とくに全ての作業を手動で対応しなければならない点は課題でした。管理者が操作して安否確認のメッセージを送信する必要があったため、とにかく時間と手間がかかっていて。管理者が被災してしまったときに対応が滞るリスクもありました。

管理者の負担が大きい体制だったのですね。

また、災害が発生した際に「安否確認を行うべきか」を管理者が都度判断しなければならないことも問題視していました。

安否確認はスピードが命。従来の体制では、今後起こり得る大規模災害に対応できないのではないか、という危機感を持っていました。

安否確認サービス2を導入することになった経緯を教えてください。

グループウェアの切り替えがきっかけになりました。新しく導入したグループウェアには、安否確認の機能がなく、早急に対策する必要がありました。

はじめはGoogleフォームを活用し安否確認の体制を構築したのですが、これも手動で対応する必要があるものだったため、以前と変わらず手間がかかっていて。そこで抜本的な改善が必要と判断し、安否確認に特化したシステムの導入を私から当会に提案しました。

数あるシステムのなかで、安否確認サービス2を選んでいただいた決め手は何だったのでしょうか?

費用面と機能性が当会に適していると感じたためです。

安否確認サービス2は安否確認の機能が充実しているうえに、料金も良心的でコストパフォーマンスがいいんですよね。気象庁の情報と連動して安否確認が自動で一斉送信されるため、管理者は判断も作業もしなくてもいい。

費用が安く機能性が優れているうえにシステムとしての知名度が高く信頼性も高かったため、協会の稟議もスムーズに通りました。

日本全国を安否確認対象にすることで、確認の抜け漏れを防ぐ

安否確認サービス2を導入後、どのように活用していますか?

まずは安否確認。災害時にはもちろん活用していますし、3ヶ月に1回の定期的な安否確認訓練にも利用しています。

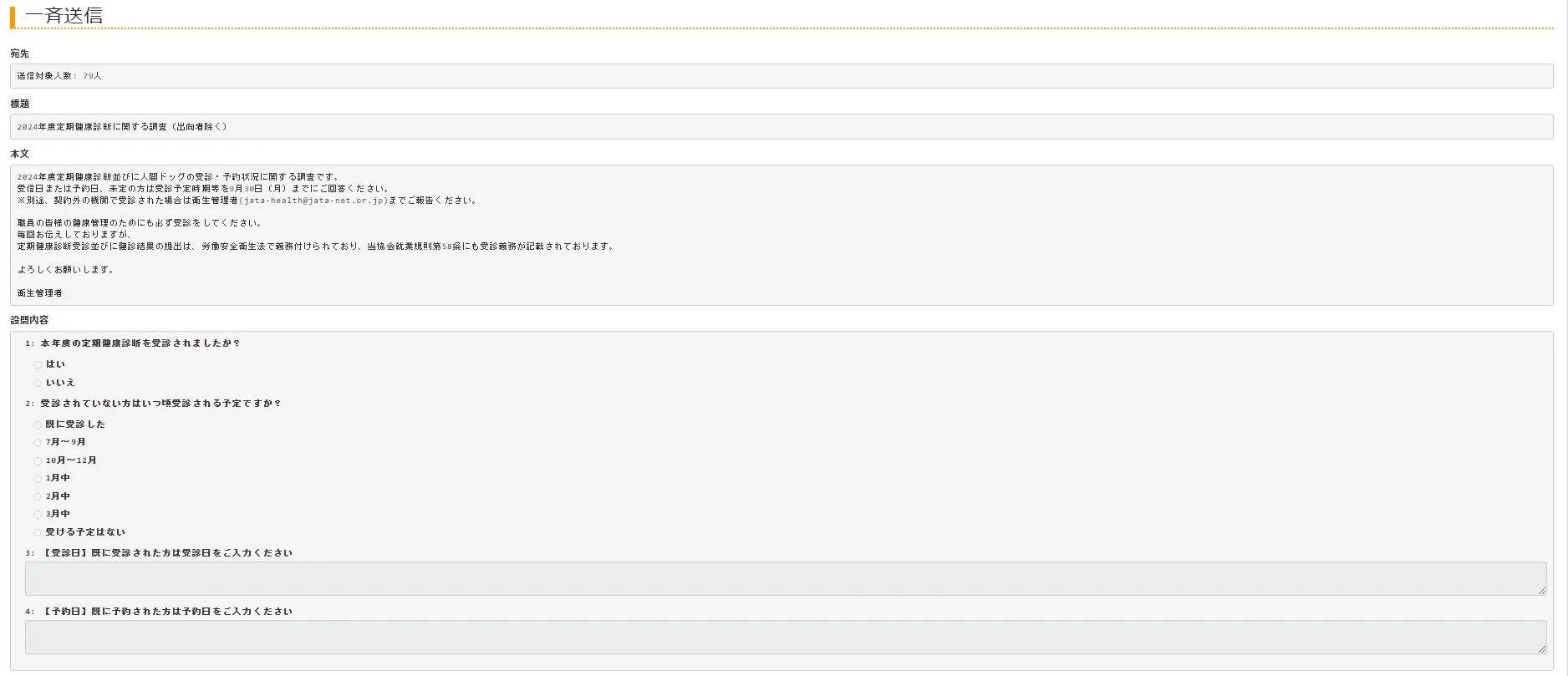

もう1つ、社内アンケートや健康診断に関する調査といった従業員への連絡・コミュニケーションにも安否確認サービス2を使っていますね。

平常時でも積極的に活用されているんですね。

はい。安否確認サービス2からの連絡・通知が来ることに慣れてもらうため、意識的に活用する機会を増やしています。

当会の従業員のなかには、ITに疎い者もいます。そのため、システム利用に抵抗感があったり、安否確認サービス2からの連絡を迷惑メールと判断するかもしれないと考えたんです。

災害時に活用できなくては、安否確認システムを導入した意味がありません。システムから連絡が来ることに慣れてもらうために、平常時から触れてもらえるように運用体制を設計しました。

ほかに安否確認の体制設計で工夫している点はありますか?

全従業員の安否を確実に確認できるように、日本全国のどこで地震が発生しても安否確認が実施される設定で運用しています。

以前は、事務局と従業員の自宅がある地域のみを安否確認対象として登録していました。

しかし、令和6年能登半島地震をきっかけに運用方法を考え直しました。正月休みで実家に帰省していた従業員が多い時期でしたが、他の時期でも帰省以外にも出張中や旅行中に災害に遭うケースも考えられます。

そのため、対策の必要性を感じ、安否確認の対象地域を日本全国に広げました。

従業員が出張や旅行に行く際、行き先をその都度登録するという案もあったのですが、手間がかかりますし、プライバシーの問題もあります。その点、安否確認の対象地域を全国に設定すれば、登録作業が簡略化され、従業員のプライバシーも守られます。

このような試行錯誤の結果、手間やプライバシーの問題をクリアしたうえで、いつどこで地震が起きても、漏れなく安否確認が実施される体制を構築することができました。

安否確認の体制が整ったことで、安心感が生まれた

安否確認サービス2を導入したことで、どういった変化が生まれましたか?

安否確認に関するほぼ全ての作業を自動化できたおかげで、対応にかかる時間が大幅に削減されました。災害が起きたら自動で安否確認連絡が送信され、回答も自動で集計される。回答データはリアルタイムで一覧にまとめられるため、従業員の状況もすぐに分かり、スムーズに初動対応を行えます。

「安否確認が必要か」という判断も必要なくなったため、迅速に安否確認を実施できるようになったのも大きなメリット。システムを導入し災害時の対応フローがより具体化されたことで、社内の防災意識も高まったように感じます。

ITが苦手な方もいらっしゃるとのことでしたが、従業員側からの反応はいかがでしたか?

安否確認サービス2は非常に操作が簡単なため、登録や回答で困ったという声は届いていません。直感的な操作性も安否確認サービス2の魅力だと思います。

システム導入以前、安否確認訓練での回答率は70%程度でしたが、導入後は90%近くまで改善されました。これはそのまま従業員側の防災意識の高まりをあらわしているのではないかと感じています。

数値にも効果があらわれているんですね。安否確認サービス2は、どういった会社におすすめなシステムだと思いますか?

どんな会社・組織にとっても適しているシステムだと感じています。本当に全員におすすめしたいですね。

安否確認は、業界や規模に関わらずどの企業でも例外なく取り組まなければいけないことです。しかし、手動で実施しようと思えば時間と手間がかかります。

その作業をほぼ全て自動化し、スムーズな対応を可能とするシステムが、安否確認サービス2です。手動で対応していたときとは安心感が違います。

費用も比較的安く、必要十分な機能が揃っているので、迷ったらこのシステムを選べばいいと思いますね。『メッセージ』やアンケートの機能をうまく活用すれば、グループウェア・コミュニケーションツールとしても使えるので、コストパフォーマンスがかなり良いシステムと言えるのではないでしょうか。

素敵なお話をありがとうございました。今後の防災・BCP対策においても引き続き安否確認サービス2をお役立てください!

※掲載内容は取材当時のものです。